ナノ粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 BeNano

- 概要

- 特徴

- 仕様

- 導入事例事例

1台で粒子径、ゼータ電位、分子量、マイクロレオロジー測定が可能!

光散乱を基にしたナノ粒子分散液の総合評価装置です。自動滴定や少量対応セル、フローモードによる高分解能測定などオプションも充実しております。高品質かつコストパフォーマンスにも優れた製品であり、さらに3年間保証付きで運用面でも安心を提供します。装置は、ニーズに応じで粒子径のみ、ゼータ電位のみと選択可能です。

*仕様欄に装置の種類、セル種類を記載、導入事例には評価事例もございますのでご参考ください。

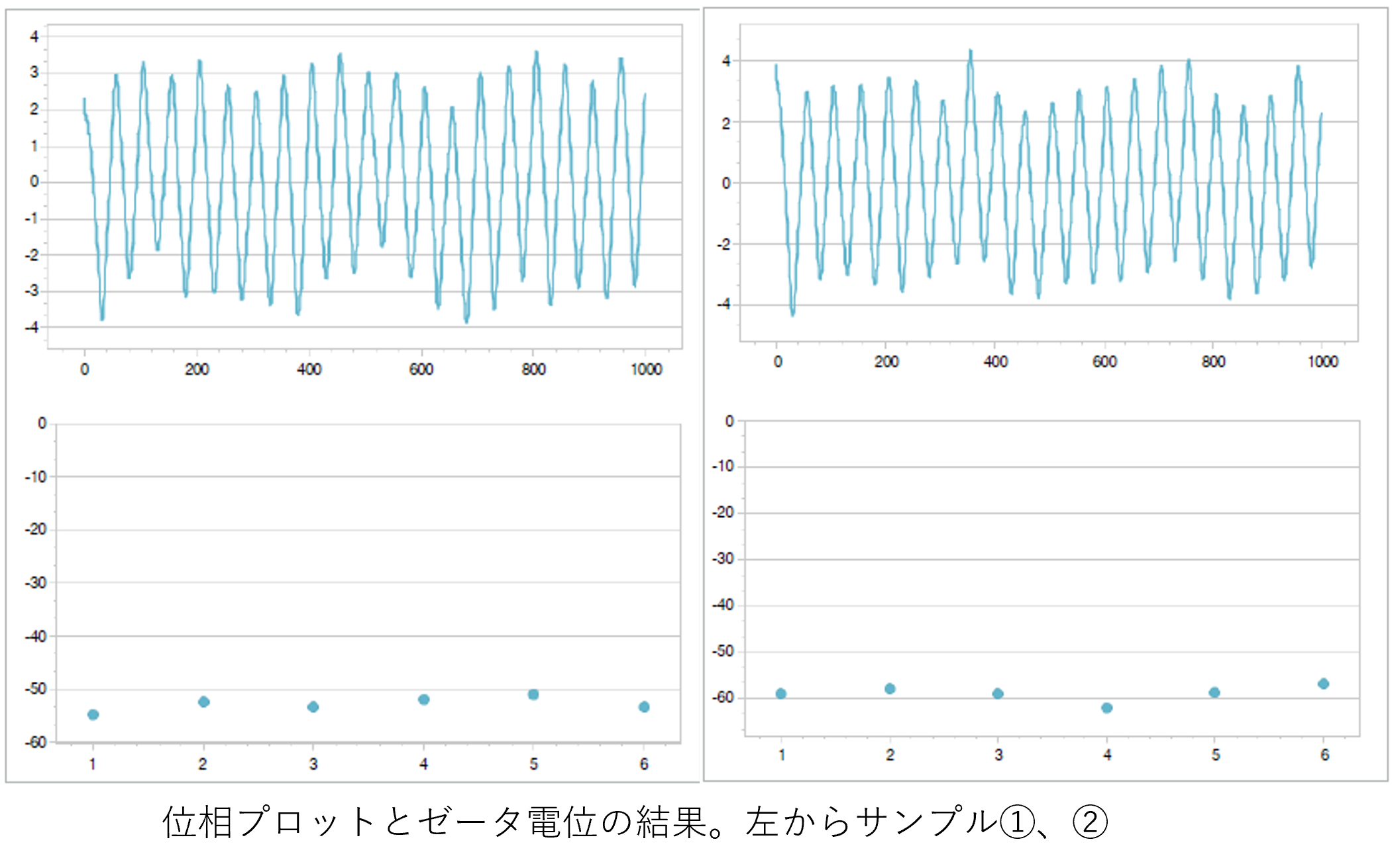

粒子径測定 動的光散乱法(DLS)

-測定範囲:0.3nm〜15μm、最小試料量:3μL、測定温度:-15℃~110℃でプログラム設定可能、自動焦点合わせにより低濃度はもちろん準高濃度にも対応

DLSは、液中の微粒子のブラウン運動によって散乱したレーザー光の強度の揺らぎを自己相関関数に変換し、計算により拡散係数を求め流体力学的直径(D_H)を導きます。自己相関関数からの粒子径計算法は標準のcumulantsの他、多分散解析用に複数の理論があり最適なものを選択できます。*原理については 学ぶ知る 粒子径解析 動的光散乱法DLSも参考ください。

簡便な操作性

自動で光強度、焦点の調整を行いサンプルに最適な条件設定を行います。そのためサンプルの色の濃さ、濃度によらずワンクリックで非常に簡単に測定できます。焦点位置調整により感度上昇、多重散乱を抑制し準濃厚サンプルの評価にも対応します。測定回数プログラムも作成可能です。

評価事例

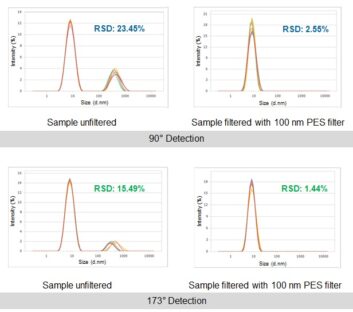

大粒子の高感度確認 BSAのフィルタ前後比較

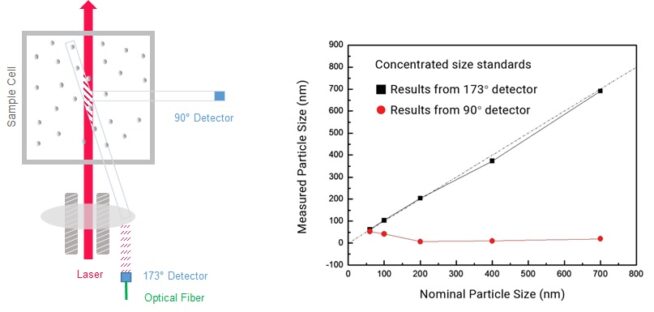

散乱角度を2角度搭載した装置もございます。PBSに5mg/mLのBSA粒子が溶解したサンプルをい90°(古典的)と173°でそれぞれ測定した結果、ずれもフィルタ前後で凝集粒子の存在有無が確認されました。173°での測定結果の方がより優れた再現性を示しました。173°の方が多重散乱を抑制できナノ粒子の感度も高く得られます。

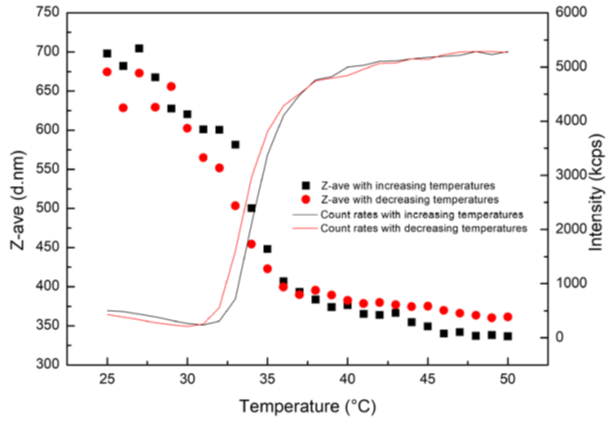

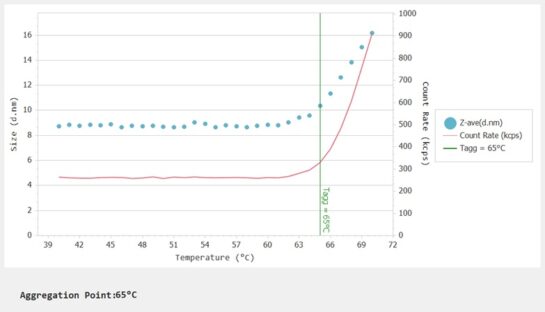

PNIPAmハイドロゲルの粒子径と計数率の温度依存性の例

温度プログラムを設定して自動で測定できることから、温度変化に伴う粒子径の変化の実験も簡便に行えます。 30-35℃付近の急激な粒子径変化が確認できます。

DLSフローモード

Benanoを液体クロマトグラフィーのような分離装置に接続することができます。これにより成分が分離された状態でBenano検出器に流入することからサイズを個別に検出することができます。各成分は理想的には単分散に近い状態であり、その分解能は1.3倍になります。

下記ebookにフローモードの評価事例を掲載しております。

- GPC/SEC、FFF等と接続可能なDLS装置

- RI、UV、その他の検出器からのシグナルを受信可能

- 27uLの低容量フローセルでバンドブロードニングを回避

- 分解能は1.3 :1に向上

- タンパク質、ポリマーなどの複雑な多分散系に最適

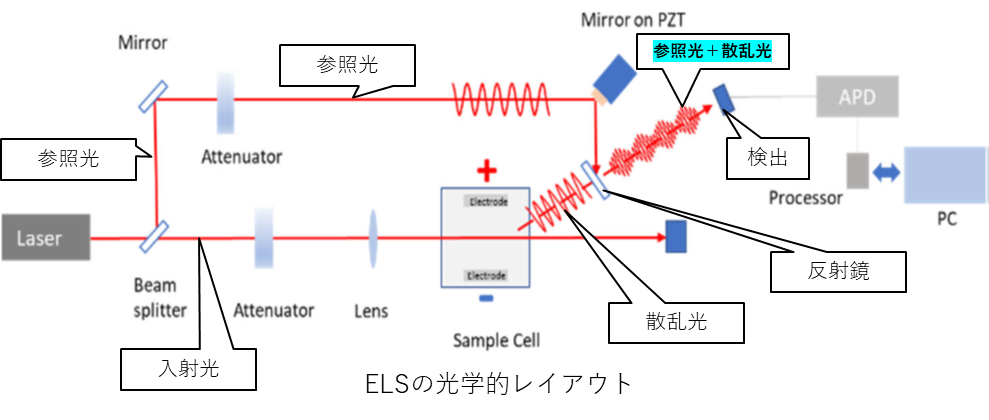

ゼータ電位(電気泳動光散乱ELS- PALS技術)

- 光散乱位相解析(PALS)技術によりゼータ電位の高感度

- 電気泳動移動度の低いサンプル、誘電率の低い有機溶媒中のサンプル、導電率の高いサンプルもより正確な結果が得られる

- 等電点付近の粒子のゼータ電位測定

- ゼータ電位分布測定

- Smoluchowski式、Henry式、Customize式を用いて計算可能

- サンプル量:水系(0.75mL~)、溶剤系(1mL~) *セルによる

ELS では、散乱信号を周波数分布に変換してから、参照光と比較した散乱光の周波数シフトΔ f を計算し粒子の電気泳動移動度を測定します。そして電気泳動移動度とゼータ電位の関連式からゼータ電位を計算します。しかし、BenanoのPALS技術は、通常のELSと異なり、元の散乱信号の位相情報Φを分析して光の周波数情報を取得します。これにより粒子のブラウン運動の影響を抑制することで高い統計精度を提供でき、等電点付近や、高塩濃度でも測定を可能にします。

Benanoではゼータ電位計算式として水系のSmoluchowski 、有機溶剤系のHückel、Customize(ヘンリーκaを考慮した式,1/κ:電気二重層の厚み a:粒子半径)を搭載しており、深い洞察を得ることも可能です。

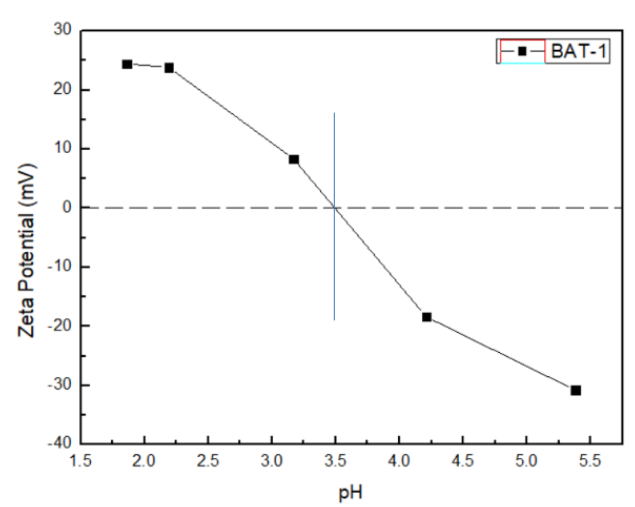

評価事例

ゼータ電位はサンプルのpHによって変化し、ゼータ電位が高い(良分散)pH、ゼータ電位がゼロ(等電点 貧分散)なpHが存在します。例は、二酸化チタンのゼータ電位測定結果です。電荷の低い等電点付近でも測定可能です。この例では等電点pH3.5で得られこのpHで最も凝集しやすいpHであることが分かります。 自動滴定機でpH変更測定も容易に行えます。

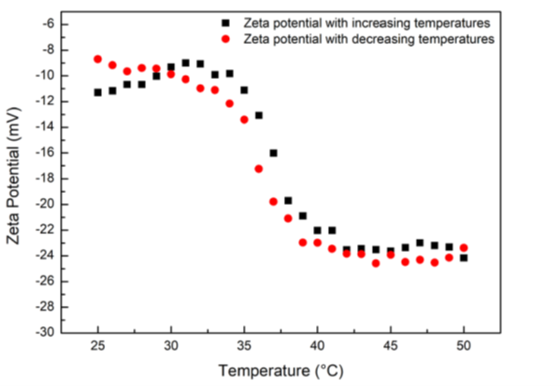

温度プログラム設定により温度変化ーゼータ電位の測定も自動測定できます。例はPNIPAmハイドロゲルのゼータ電位の温度依存性の評価です。

分子量測定 静的光散乱法(SLS)

いくつかの異なる濃度の溶液を調整して、それぞれの静的光散乱量を測定し、濃度と散乱強度の逆数をプロットすることで、切片の値から分子量を求めます。

必要なパラメータ:分散媒の屈折率、標準試料のレイリー比、現液中の試料のdn/dc値、各試料の濃度

マイクロレオロジー

非破壊のレオロジー評価が可能でせん断により構造変化を起こすようなサンプルや少量サンプルに向いております。 粒子のブラウン運動が粘度に影響を受けることを利用しマイクロレオロジーを評価します。使用しやすいソフトでで解釈しやすくデザインされています。

マイクロレオロジー評価事例は以下をクリック下さい。

Bettersize Instuments社について

Bettersizeは、1995年に粒子分析専門の会社として設立された中国のメーカーです。様々な分析技術を駆使し、リーズナブルで高品質な製品を開発しております。市場ニーズに対応し事業領域を拡大することで、粒子計測装置における世界年間販売実績第一のブランドになりました。同社の分析装置とサービスは、急成長中の新興企業からグローバル企業、大学、先端研究センターまで、世界中のお客様から信頼を得ております。アフターサービスにも定評がり導入後も長く安心して装置をご使用いただけます。

製品紹介動画

- 特徴

粒子径(動的光散乱、DLS)

後方光散乱(173°)検出技術と最適な検出位置のインテリジェント調整

173°の後方光散乱量は古典的な90°の光散乱量に比べ8~10倍大きくなり、非常に薄いサンプル濃度(0.1ppm)の高精度測定、多重散乱を回避し、40%w/vの高濃度まで測定可能、埃の干渉効果の抑制を可能とします。

実際上記のグラフで高濃度標準サンプルの測定結果は173°検出器の測定結果とよく一致しています。

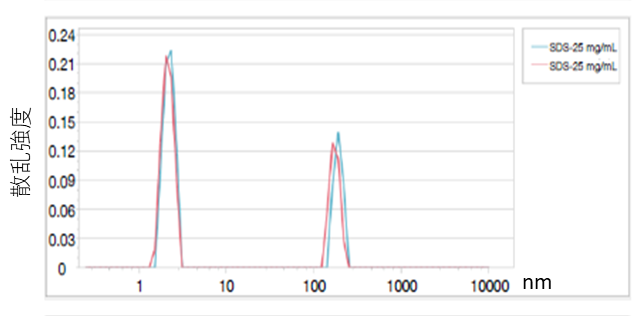

多分散解析

単分散に向いた原理ですが、複数のサイズの粒子を含む検体も評価可能です。シングルナノと100nmオーダーの2ピークを再現性良く測定できています。

幅広い温度範囲:₋15℃~110℃

高精度温度制御が可能で、低温(結露防止のために乾燥空気あるいは窒素ガス必要)~高温まで温度制御が可能です。上記のグラフでBSAタンパク質が65℃付近で変性が起こっていることが観測できます。このように温度を変えながら各種サンプルの安定性における温度依存性を評価できます。

極少量サンプル(3-5μL)対応可

ゼータ電位(電気泳動光散乱、ELS)

PALS(光散乱位相解析)技術でブラウン運動の影響を低減し高感度 塩濃度の高いサンプルや等電点付近での高精度測定が可能

Smoluchowski式、Henry式、Customize式を用いて計算可能

サンプル量:水系(0.75mL~)、溶剤系(1mL~)

- 仕様

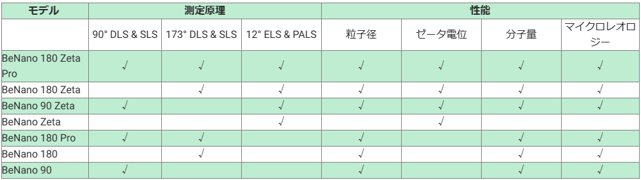

選択可能なモデル

目的に応じて、測定項目や測定角度の機能の異なるモデルを選択することができます。必要な設備のみを選び導入コストを抑えることもできます。

測定用セル -粒子径測定

– 使いやすさ:サンプルをセルに入れてテストするだけ!

– 少量の石英セルと比較して、低コストでディスポーザブル

– 必要なサンプル量が非常に少ない(3 〜5 μ L)

– 大きな粒子の沈降を避け、15 μ m までの大きな粒子の測定が可能

– キャピラリーの内径が小さいほど、温度場がより均一になり、サンプルの温度場によって引き起こされる信号に対する乱流または対流の影響を回避可能

– より短い光路(0.5 mm)- 多重光散乱より低い

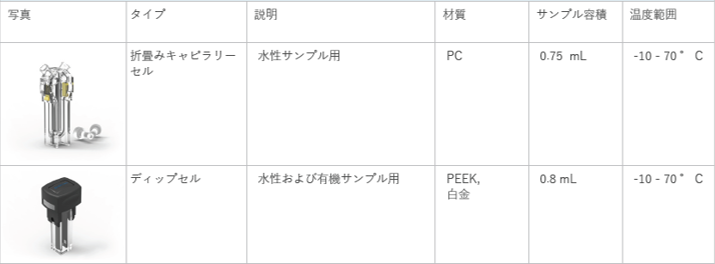

測定用セル -ゼータ電位

折畳キャピラリーセル

– サンプルの加熱を回避し、より均一な電界を提供するための5cm の電極距離

– 高極性システムに最適 相互汚染を回避

– 光路4mm、最大濃度40% w/v のサンプルを測定可能

– 使用コストが低く、ハイテクで使い捨てのアイテム

ディップセル

-短い電極間距離で有機溶剤に対応。粒子径測定用セルに取り付け可能。

- 導入事例

・ナノ~サブミクロン分散液の評価に向いております。

粒子径の測定事例

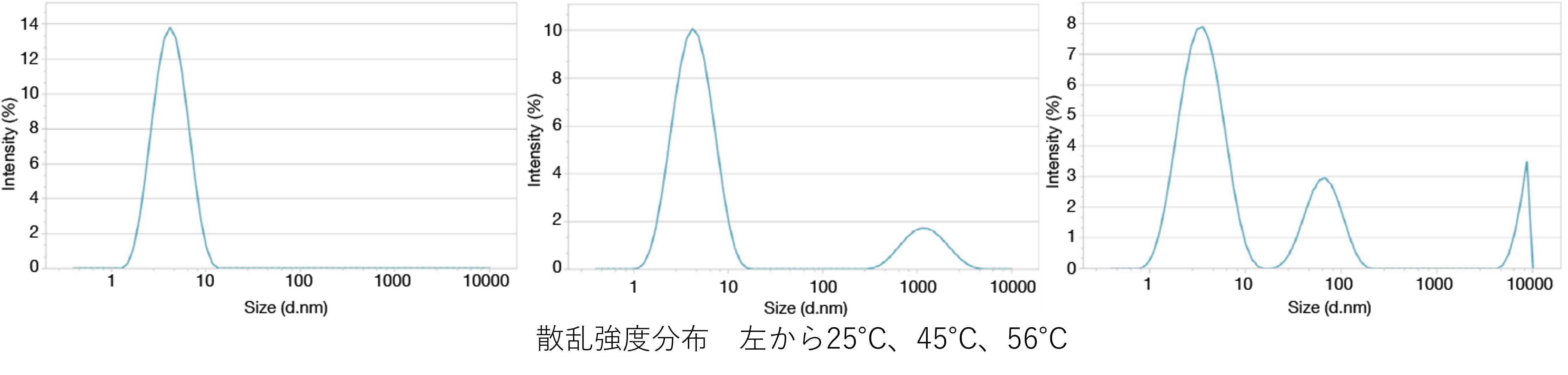

①リゾチーム

リゾチームはグラム陽性菌の溶解によく使われる酵素で、高温下で変性します。リゾチームの散乱強度は極めて弱く、DLS測定の課題となっています。

下記はBeNanoを用いてサイズを測定した結果です。

濃度30mg/mLにおける粒子径は、25℃のときに3.63±0.22nmでした。

散乱強度が弱くても、測定温度を上げるにつれて変性が起こり、凝集するというリゾチームの性質を粒子径測定で調べることができました。

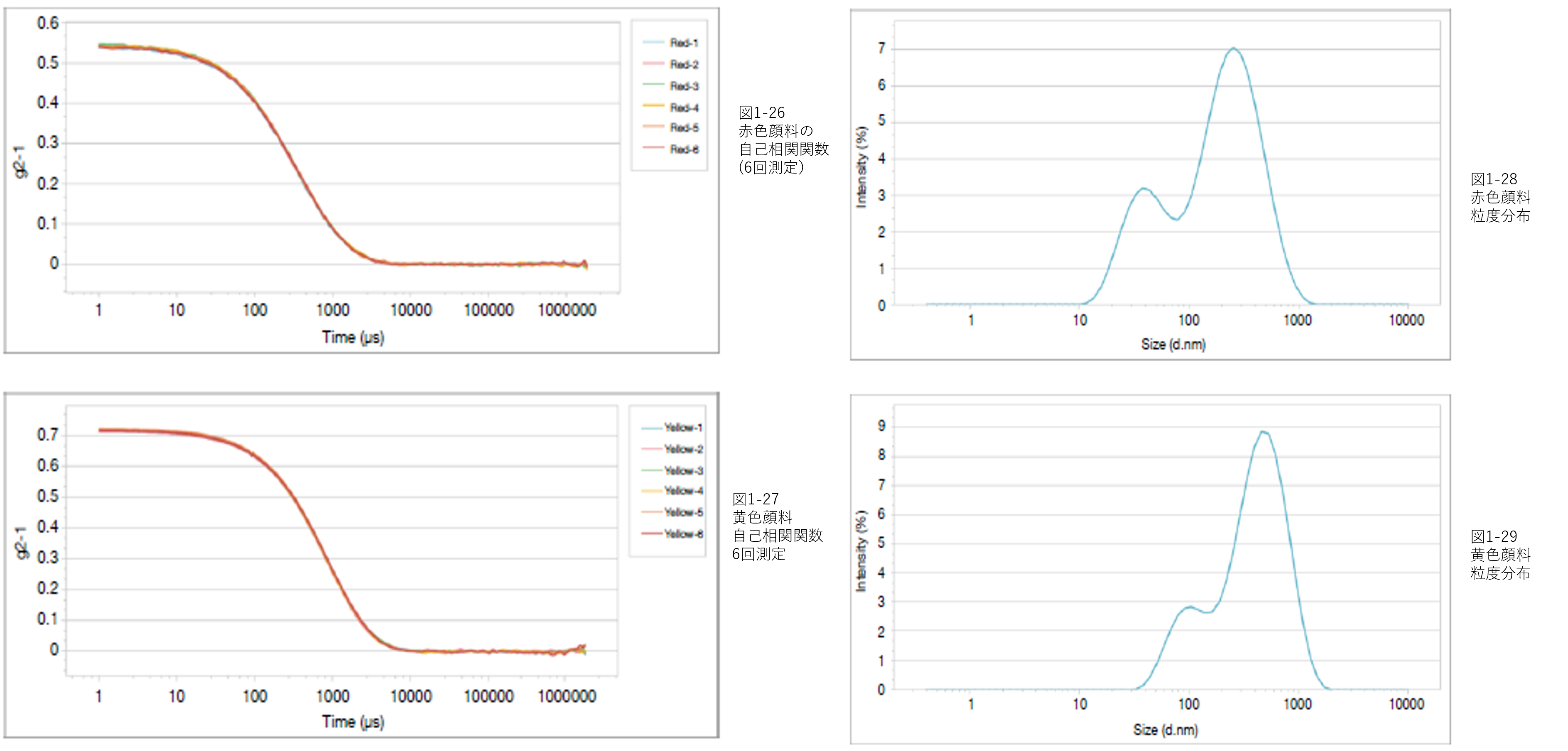

②顔料(赤・黄)

DLSの場合、散乱光を利用しているため、試料の色や光の透過性の影響を受けやすく、場合によってはきちんと測定ができないことがあります。

ここでは、高濃度で光透過性が低い顔料サンプルを、内径1mmのキャピラリーセルを使用して測定しました。キャピラリーセルはBeNano用・少量測定向けのセルで、3µlから測定が可能です。

左図は自己相関関数の図ですが、再現性が良好で線が安定しています。これは、測定中も試料が安定していることを示しており、試料の色や高濃度が測定結果に影響を与えなかったことがわかります。

赤色顔料と黄色顔料の粒度分布はともに広く、2つのピークが検出されました。赤色顔料の平均粒子径は112.49±1.42nm、黄色顔料は267.54±2.69nmでした。

このように、キャピラリーセルを使用することで、高濃度で透過率の低いサンプルでも信頼性の高い正確な分析結果を得ることができました。

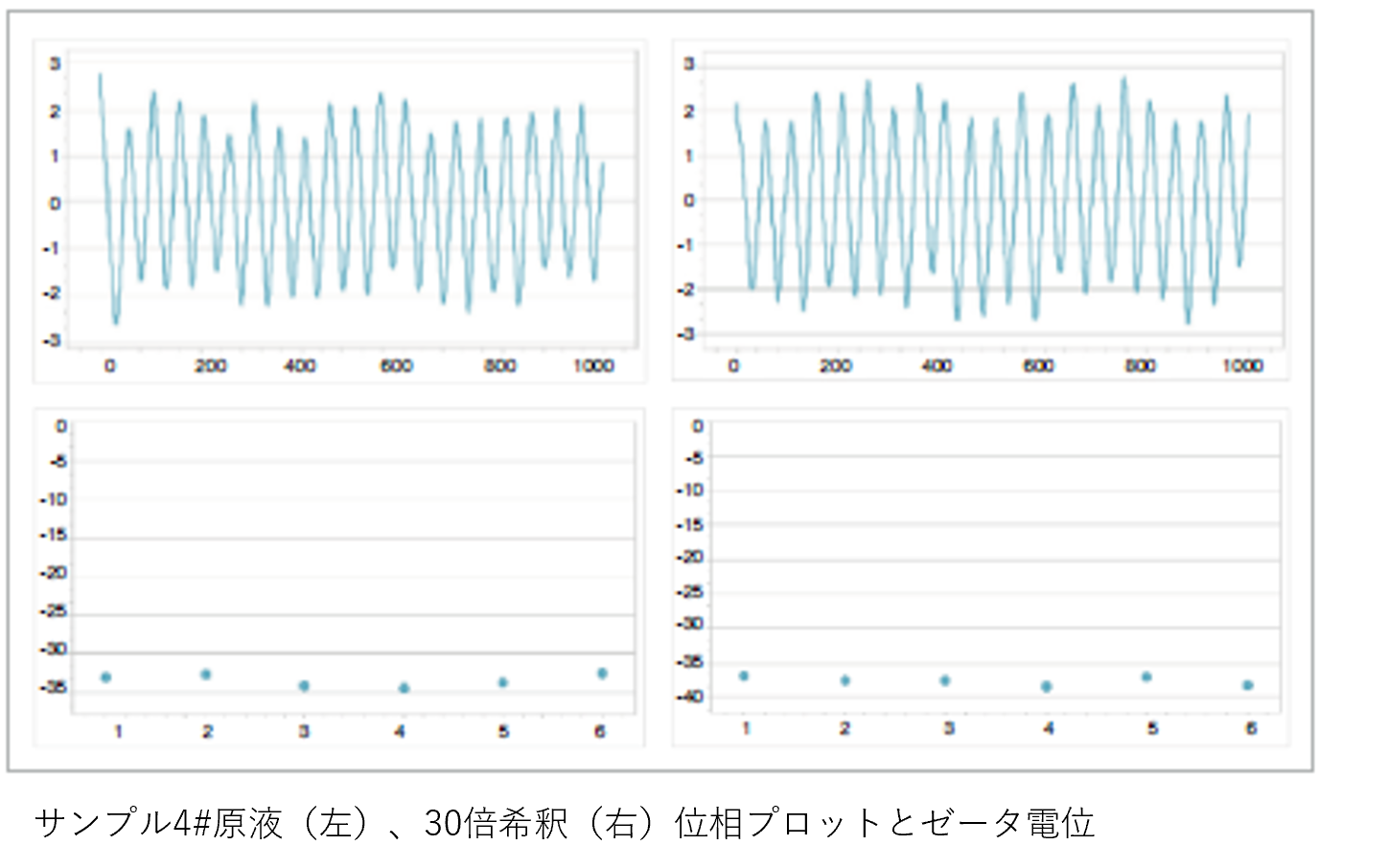

ゼータ電位の測定事例

①シリカ

二酸化ケイ素は、半導体表面の研磨剤や、優れた表面性能からコーティング材としても使用されている材料です。ここでは4つのLOTのナノシリカ懸濁液のゼータ電位を、原液(固形分10%)と30倍希釈の水中で測定した事例をご紹介します。

良好な再現性を示すデータを取得することができました。ゼータ電位を利用し、異なるLOTまたは配合間の安定性比較を可能にすることで、製品の品質を定量的にモニターし制御することができるようになります。

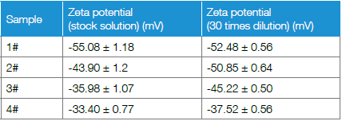

②コポリマーラテックスの測定

乳化重合によって、ポリスチレンとブタジエンはナノ共重合体ラテックス球を形成することができ、製紙、セメント、その他の産業で広く使用されています。

同じ供給源でも製造工程が異なるポリスチレン-ブタジエン共重合体を水系に分散させ、ゼータ電位を用いて安定性の評価を行いました。

サンプル①の結果-52.76±1.31mVは、サンプル②の結果は-58.90±1.68mVでした。絶対値が30mVより大きいことから、多数の負電荷が粒子表面によって運ばれ、強い静電反発を発生させてラテックス系を安定に保っていることが示唆されます。

関連情報 Related information

| 展示会・ セミナー |

|

|---|---|

| 関連製品 |

|