高せん断と静置状態のレオロジー評価

せん断と分散系のレオロジー評価

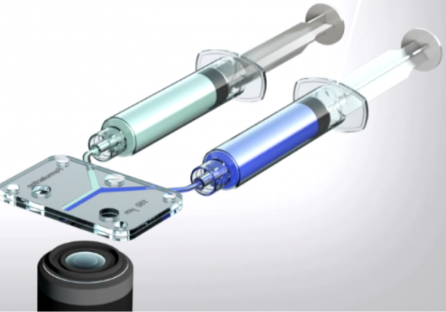

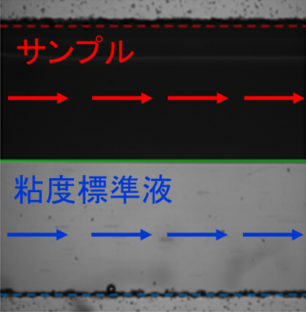

せん断によって分散系における微細構造が壊れ、そのレオロジー特性が変わる以上、分散系のレオロジー特性評価では実際の状況に即した条件での測定が重要となります。例えばインクジェットインクの粘度評価では100万s-1以上のせん断速度が加わっており、それは一般的な回転粘度計やレオメーターで加えることのできるせん断よりはるかに高いものです。超高せん断条件での評価ができる機器として大掛かりなキャピラリーレオメータが知られていますが昨今ではマイクロチップを使った高精度・高せん断粘度計も広く使われるようになってきています。

ゼロせん断レオロジー

一方で柔らかいゲルなどの評価ではせん断を加えてしまうと簡単に構造が壊れてしまうので極力せん断を与えない方法が望ましいのですが回転式粘度計やサンプルを流動させるタイプの粘度計では大なり小なりせん断が加わってしまいます。そのため、せん断をかけずに評価する方法は非接触式の手法であることが必要です。

非接触式の評価法として弊社では2つの評価装置(マイクロレロジー、二層材料粘弾性試験Viscoelasticity Testing of Bilayered Materials(VeTBiM)がございます。

マイクロレオロジー

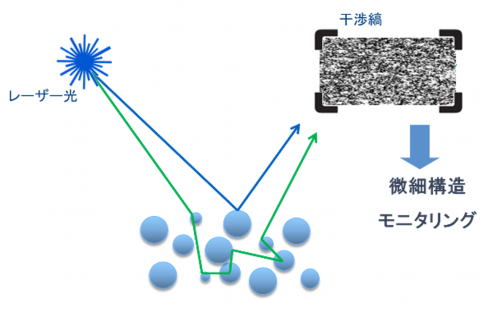

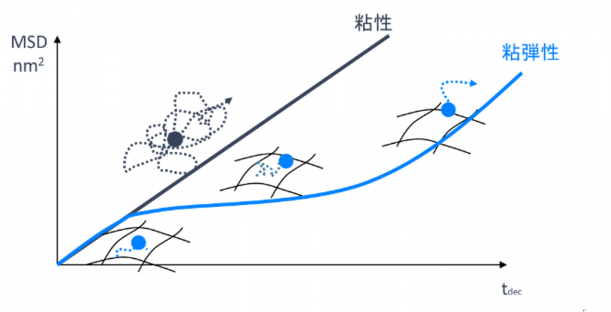

現在では分散体のブラウン運動を評価するマイクロレオロジー測定を行うことが提案されています。この方法では通常難しい対時間のレオロジー変化や温度変化に対するレオロジー変化も評価できるので一般的なレオメーターでは評価できない条件で測定できるものとして注目され始めています。マイクロレオロジーの評価方法には、粒子トラッキング法、動的光散乱法(DLS)、拡散波分光法(DWS)がございます。下記はDWSの理論です。

弊社ではDLS粒子径測定装置Benanoでマイクロレオロジー測定が可能でMHz良識の粘弾性データを得ることが可能です。プローブ粒子のブラウン運動から生じる後方散乱光のゆらぎから自己相関関数、MSDカーブを得て粘弾性評価を行います。

商品ページはこちら↓

ナノ粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置 Benano

二層材料粘弾性試験法Viscoelasticity Testing of Bilayered Materials(VeTBiM)

半固体、ソフトマター専用の方法です。ホルダー底がメンブランになっている専用ホルダーにサンプルを採取します。装置でホルダー全体に振動を与えた際に生じるサンプルとメンブランの共鳴振動から粘弾性評価を行います。非接触、非侵入のためサンプル構造を壊さず粘弾性評価が可能です。

評価装置はこちら↓

ソフトマターレオロジー評価装置 ElastoSens Bio